院長あいさつ

国立病院機構福岡病院は、全国に140病院を擁する国立病院機構の一翼を担っています。その中で、当院は、臨床研究・看護研究が盛んな風土、職員同士が切磋琢磨する気風、高い専門性を誇ると同時に、基本理念「思いやり」に根差した患者さんにやさしいスタッフの育成にも力を入れている病院です。特に呼吸器学会・アレルギー学会・小児学会では、多くの専門医・指導医はもとより、看護師やメディカルスタッフにも専門資格の認定者が多数在籍しています。このように、長年培われた伝統の中で育まれた病院の豊かな個性を、更に伸ばしていくことを常に目指しています。

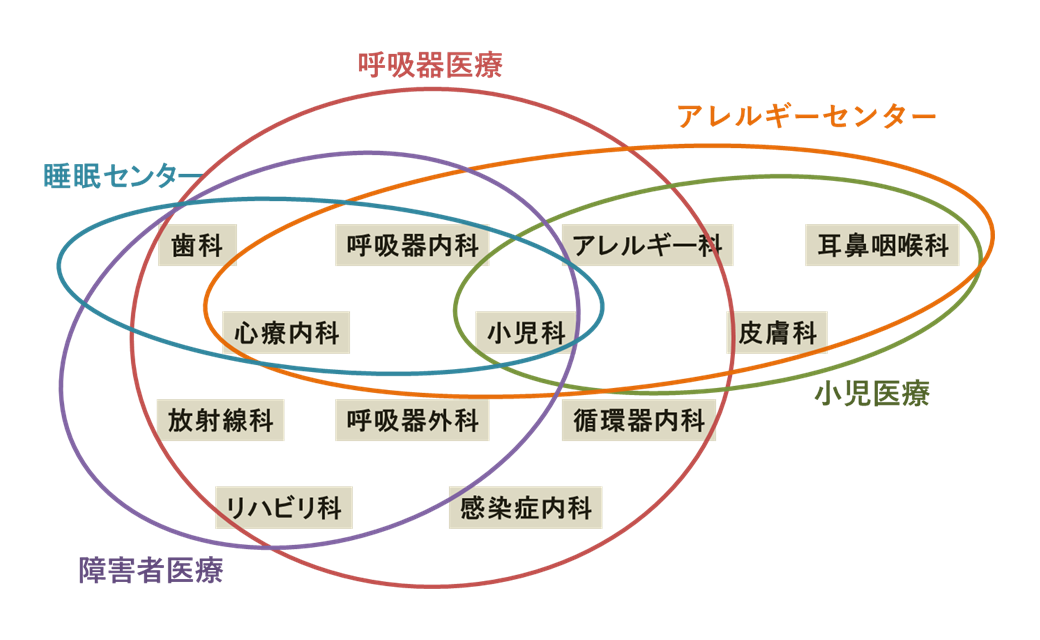

呼吸器領域では、呼吸器内科を始めとする内科系診療科を中心に、認定看護師やリハビリテーション科など多職種が協働して、急性期から回復期・慢性期まで一貫して、患者さんに寄り添う息の長い医療を提供しています。活動性結核を除くすべての呼吸器疾患を対象としており、とりわけ喘息・COPD(慢性閉塞性肺疾患)や間質性肺炎の診療、呼吸リハビリテーション、在宅酸素療法、睡眠時無呼吸症候群が秀抜です。

アレルギー分野では、平成31年4月に福岡県で唯一のアレルギー疾患医療拠点病院に指定されたことを機に、アレルギーセンターを開設しました。関連する6診療科(アレルギー科・皮膚科・耳鼻咽喉科・小児科・呼吸器内科・心療内科)と専門資格を持つ看護師・管理栄養士・薬剤師などが相互に連携して、複数のアレルギー疾患を持つ患者さんにも柔軟に対応できる体制を整えています。喘息・食物アレルギー・薬剤アレルギー・アトピー性皮膚炎・アレルギー性鼻炎・花粉症などを総合的に診療しています。

小児医療では、アレルギーと呼吸器の診療を中心に、障害者医療にも積極的に取組んでいます。3棟ある重症心身障害者病棟では、看護師、療養介護職の緊密な連携のもとに先進的な看護・介護を提供するとともに、隣接する屋形原特別支援学校に御協力いただきながら療育にも注力しています。また、福岡県の在宅療養児一時受入支援事業の受入医療機関として、令和5年度の事業発足時に小児一般病棟で医療的ケア児の在宅支援を開始いたしました。

心療内科は、喘息や軽症のうつ病などの心身医学に歴史があり、慢性咳嗽(長期間持続する咳)の診療と研究にも力を入れています。循環器内科は、慢性心不全の治療や心臓リハビリテーションに積極的に取り組んでおり、令和6年5月から肺高血圧症の診断に不可欠な右心カテーテル検査を開始しました。放射線科では、地域医療連携の一環としてCT外来を設けており、令和5年からは新たにRI(核医学)検査外来も開設いたしました。歯科は、障害者歯科と誤嚥の診療に取り組んでいます。

新型コロナウイルス感染症流行期(令和2年4月から令和5年10月)には、専用病棟を開設して呼吸器内科と小児科による協力体制のもと親子同室入院にも対応しました。副反応のリスクが高いアレルギー疾患の患者さんを対象に、外来・入院あわせて500名以上に安全にワクチンを接種した実績もあります。

当院の更なる特色は、臨床研究・看護研究・薬剤治験が充実していることです。臨床研究と看護研究は日常診療で直面する多様な問題を解決していくために不可欠であり、医学の進歩の礎となります。また、優れた新薬をより早く患者さんに届けるために、多くの臨床治験を引き受けています。新型コロナウイルスの治療薬やワクチンの治験も積極的に受託しました。ご協力いただいた多くの患者さんに、この場をお借りして感謝申し上げます。呼吸器内科・小児科・アレルギー科を中心に、多くの学会・研究会を毎年主催する実力もあり、アレルギーセンターからは福岡県の花粉情報も発信しています。

全ての診療科を有する総合病院ではありませんが、高齢化社会に対応する呼吸器・循環器などの診療科、少子化で一層大切に育てていきたい子供たちの健康、ストレス社会を背景に増え続ける心身症、守り続けなければならない重症心身障害者の医療など、高い専門性を活かして、変化し続ける医療のニーズに臨機応変に対応しながら、これからも地域医療に貢献していく所存です。

2025年4月 院長 𠮷田 誠

病院の特長・方針

当院の歴史は、今から約100年前の大正15年(1926年)6月に福岡市立屋形原(やかたばる)病院として発足したことに遡ります。昭和22年に厚生省に移管して国立療養所屋形原病院となり、昭和46年には屋形原病院の分院だった福岡厚生園と統合して国立療養所南福岡病院と改称、結核が長らく日本人の死因第1位だった時代から国立療養所として結核医療を支えてきました。しかし、結核患者の減少に伴い昭和56年から段階的に結核病棟が集約され、平成16年4月に独立行政法人化で国立病院機構福岡病院となったのと期を同じくして、最後の結核病棟が閉鎖となりました。

結核病棟集約と併行して、平成11年には政策医療として「免疫アレルギー基幹医療施設」として機能付され、平成13年には施設基本構想として九州ブロックの「免疫異常」に関する中心的施設として高度で専門的な医療・臨床研究・教育研修及び情報発信の機能を備えるとともに「呼吸器疾患」に関する医療を行う施設としての機能も付与されました。呼吸器およびアレルギー・免疫疾患に特化した当院の特色はこの時期に方向付けられ、現在に至るまで引き継がれています。

当院での医療における適切な意思決定支援に関する指針

1. 基本方針

国立病院機構福岡病院(以下、当院)では、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチームは、患者さんやご家族等に対し適切な説明を行い、両者で十分な話し合いを行い、患者さんご本人の意思を尊重した医療・ケアを提供することを基本といたします。また、患者さんご本人の意思が確認できない場合は、ご本人の最善の利益に基づく意思決定に努めてまいります。

2. 医療・ケアの在り方

2.1 情報提供と意思決定支援

患者さんとそのご家族に対して、病状や治療法、リスク、予後などを適切に説明し共有いたします。医療・ケアを受けるご本人が医療・ケアチームとの十分な話し合いを行い、ご本人による意思決定を基本としたうえで医療・ケアを進めてまいります。

2.2 意思の変化への対応

患者さんの意思は変化しうるものであり、ご本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームで行い、ご本人との話し合いを繰り返し行います。

2.3 ご家族等との協力と支援

患者さんが自らの意思を伝えられない状態になる可能性があります。ご家族等の信頼できる方も含めて、ご本人との話し合いが可能な限り繰り返し行われることが重要です。また、患者さんには特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって指定しておくことをお勧めいたします。

2.4 包括的な医療・ケアの意思決定と実践

医療・ケアチームは、医療・ケア行為の開始・不開始、内容の変更、中止等を医学的妥当性と適切性に基づいて慎重に判断いたします。同時に、当院の体制で可能な限り、疼痛やその他の不快な症状の緩和、患者さん・ご家族等への精神的・社会的な援助を含めた総合的な医療・ケアの提供に努めます。

3. 医療・ケアの方針の決定に向けて

3.1 ご本人の意思が確認できる場合

医療・ケアチームは、患者さんの状態に応じた専門的な医学的検討を行い、適切な情報提供と説明を行います。ご本人との十分な話し合いを通じて合意形成を目指し、ご本人の意思決定を基本として方針を決定します。

患者さんの意思は様々な要因により変化する可能性があるため、医療・ケアチームは継続的に意思確認の支援を行います。患者さんが自らの意思を伝えられない状態になる可能性も考慮し、必要に応じてご家族等を含めた話し合いを行います。

3.2 ご本人の意思が確認できない場合

患者さんの意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行います。

3.2.1. ご家族等がご本人の意思を推定出来る場合には、その推定意思を尊重し、患者さんにとっての最善の方法をとることを基本といたします。

3.2.2. ご家族等がご本人の意思を推定出来ない場合には、患者さんにとって何が最善であるかについて、ご家族等とチームにより十分に話し合い、ご本人にとっての最善の方針を基本とします。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じ、このプロセスを繰り返し行います。

3.2.3. ご家族等がいない場合や、ご家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、患者さんにとって最善と考えられる方針を慎重に検討し決定することに努めます。

3.2.4. 認知症で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン」を参考に、出来る限り患者さんの意思を尊重し、医療・ケアチームの支援をもとに家族や関係者と話し合い、最善と思われる意思を反映した決定に努めます。

3.2.5. 身寄りが無い患者さんにおける医療・ケアの方針についての決定プロセスは、ご本人の意思を尊重しつつ厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に意思決定を支援していきます。

3.3 18歳未満の患者(子ども)および自律的意思決定が困難と考えられる場合

すべての子どもは、適切な医療と保護を受ける権利があり、治療方針は子どもの最善の利益に基づいて決定いたします。子どもの気持ちや意見を最大限に尊重し、子ども・保護者・医療者は、価値観や思いを共有し、相互の信頼関係を築いてまいります。周産期・小児期に発症した疾患・障害などを持ち、本人が十分な意思決定をできない場合も、年齢を限定せず「障害福祉サービス等の提供にかかる意思決定支援ガイドライン」等も参考に同様に方針を決定いたします。

3.4 複数の専門家からなる話し合いの場

方針の決定に際し、1) 医療・ケアチームで決定が困難な場合、2) 本人と医療・ケアチームで合意が得られない場合、3) ご家族間や家族と医療・ケアチームで意見が一致しない場合については、医療・ケアチームの申し入れにより、必要ならば医療倫理に精通した専門家や国が行う「本人の意向を尊重した意思決定のための研修会」の修了者、本人の心身の状態や社会的背景に応じて担当の医師や看護師以外の医療・介護従事者等を含めた当院の倫理コンサルテーションチームで、その方針を審議いたします。審議された方針・助言を受けて、改めて本人、家族等、医療・ケアチームが合意形成に努めます。

当院で意思決定支援のプロセスにおいて話し合った内容はすべて、その都度診療録に記録いたします。

4. 方針の継続的な改善

当院は、患者さんとご家族の皆さまの思いに寄り添い、一人ひとりの大切な意思を尊重した医療・ケアの提供に心を込めて取り組んでまいります。日々変化する医療環境の中で、この方針もより良いものへと磨き上げ、皆さまにとってより安心できる意思決定支援を実現できるよう、職員一同、真心を込めて努めてまいります。

倫理コンサルテーションチーム 第1版 2025年1月20日作成

1. 呼吸器医療

◦ 呼吸器内科

◦ 循環器内科

◦ 心療内科

◦ アレルギー科

◦ 小児科

◦ 呼吸器外科

◦ 放射線科

◦ 感染症内科

◦ リハビリテーション科

◦ 歯科

呼吸器内科を始めとする内科系診療科と呼吸器外科の医師に加え、認定看護師・理学療法士・管理栄養士・薬剤師など、多職種が協働して、急性期から回復期・慢性期まで一貫して患者さんに寄り添う息の長い医療を提供しています。全ての呼吸器疾患を対象としており、とりわけ喘息・COPD(慢性閉塞性肺疾患)や間質性肺炎の診療が秀抜です。

平成3年3月に、呼吸不全施設としての診療機能充実のためにリハビリテーション科が設立されました。現在では、慢性呼吸不全の患者さんのQOL(Quality of life=生活の質)向上を目指した包括的呼吸リハビリテーションのみならず、呼吸器外科手術後のリハビリテーション、慢性心不全や心筋梗塞後の心臓リハビリテーション、重症心身障害児(者)リハビリテーションなど、多分野で利用されています。特に慢性呼吸不全で在宅酸素療法を受けている患者さんは年々増加しており、呼吸リハビリテーションの果たす役目は大きいと考えられます。専従スタッフとして、医師・認定看護師・理学療法士・作業療法士・臨床検査技師・臨床心理士・臨床工学技士が配置され、チーム医療にあたっています。呼吸リハビリテーションを主軸とした設備は全国でも希であり、高齢化社会を背景に増加する医療ニーズに応えるべく、今後発展していくものと考えております。

平成16年4月1日の独立行政法人化に伴い結核病棟が閉鎖されたため、排菌(喀痰検査で結核菌陽性)のある肺結核の入院治療はできなくなりましたが、外来結核診療や、結核が疑われる患者さんの検査入院は従来通り実施しています。近年増加傾向にある非結核性抗酸菌症など、結核以外の呼吸器感染症の診療体制は充実しています。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行期には、小児科と協力して乳幼児から後期高齢者まですべての年齢で入院を受け入れた実績もあります。

呼吸器外科は、肺癌のみならず、膿胸・気管支瘻、胸周囲膿瘍など、高度な技術を要する手術も手掛けています。また、術後も長期に亘り患者さんに寄り添う診療を継続しています。隣接の九州がんセンターとの連携を密接にしており、術前の放射線療法や化学療法はもとより外科医の相互の研究交流も図っています。日本胸部外科学会、呼吸器外科学会、小児外科学会の認定施設となっています。

心療内科は、喘息や軽症のうつ病などの心身医学に歴史があります。近年はこれらの心身医学に加え、慢性咳嗽(長期間持続する咳)の診療と研究にも力を入れています。

循環器内科では、慢性心不全の治療や心臓リハビリテーションを行っています。呼吸器疾患に併発することの多い肺高血圧症の正確な診断と評価のために右心カテーテル検査を、2024年5月の導入に向けて準備中です。

2. アレルギーセンター

◦ 呼吸器内科

◦ アレルギー科

◦ 心療内科

◦ 小児科

◦ 皮膚科

◦ 耳鼻咽喉科

平成31年4月に福岡県で唯一のアレルギー疾患医療拠点病院に指定されたことを機に、アレルギーセンターを開設しました。関連する6診療科(アレルギー科・皮膚科・耳鼻咽喉科・小児科・呼吸器内科・心療内科)と専門資格を持つ看護師・栄養士・薬剤師などが相互に連携して、複数のアレルギー疾患を持つ患者さんにも柔軟に対応できる体制を整えました。喘息・食物アレルギー・薬剤アレルギー・アトピー性皮膚炎・アレルギー性鼻炎・花粉症を始めとするすべてのアレルギー疾患を総合的に診療しています。

福岡県の花粉情報も発信しています。昭和46年(1971年)から空中花粉調査を行っており、全国の定点から検索花粉が送られて解析され、毎年全国花粉マップが作成されています。現在は、福岡県、九州全域における花粉情報活動を各県医師会、気象協会、耳鼻科医会と共同で行っています。前年の気象データに基づいた、花粉飛散予報も発信しています。

アレルギー疾患医療拠点病院モデル事業に4年連続で採択され、アレルギー相談室や就労両立支援事業に、全国に先駆けて取り組んでいます。また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)では、副反応のリスクが高いアレルギー疾患の患者さんを対象にワクチンを安全に接種した実績もあります。

3. 小児医療

◦ アレルギー科

◦ 小児科

◦ 皮膚科

◦ 耳鼻咽喉科

小児呼吸器疾患では、気道感染症・気管支喘息の診断・治療を行っています。一般のクリニック等では診断・管理に苦慮する小児喘鳴については、クリティカルパスを用いて専門的な検査(呼吸抵抗測定・経皮酸素飽和度測定・嚥下造影・24時間食道pHモニタリング)の結果に基づいた診断・治療を行います。気管支喘息の診断は血液検査やレントゲン写真、肺機能検査、運動負荷試験、気道の炎症や過敏性を調べる検査など用いて行います。喘息管理は、発作の頻度・重症度に応じた治療と生活指導を行い、入院を要する中等症~重症の症例に対しては、呼吸器管理も含め専門的な治療を提供します。また、難治例に対し生物学的製剤の治療導入を行っており、導入件数は西日本でも有数の施設です。喘息児を対象とした夏季サマーキャンプは新型コロナ流行で休止しておりましたが、新型コロナ5類以降を踏まえ、再開に向け検討を重ねております。

小児アレルギー疾患では、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎などの症例数は日本国内においても有数の施設となっています。アトピー性皮膚炎は、適切なスキンケアおよび外用方法を入院・外来ともアレルギー教育専門看護師が丁寧に指導いたします。外来治療が基本ですが、それだけでは改善にくい場合にはスキンケア入院(2泊3日の短期入院)により良好な成績と適切な手技取得によるその後の維持を可能となります。食物アレルギーは外来診療を中心に、専門的な検査(食物アレルゲン抗体検査、プリックテストなど)を行います。必要に応じ日帰り入院で食物経口負荷試験を行い、確実な診断と安全な摂取継続による寛解導入を目指します。

小児睡眠時無呼吸症候群は閉塞性のものが多く、診断は終夜睡眠時にポリソムノグラフィーを用いる一泊の検査入院で確実に診断を行うことができ、適切な治療提供を可能としています。

小児肥満は2016年から再び増加傾向で、11歳男児13.3%、女児9.4%です。学童児のうちに肥満を改善し、将来の生活習慣病を予防していくことが重要です。当科では学童肥満児を対象に肥満改善入院を行い、日課にそった規則正しい生活、管理栄養士による専門的な食事療法、理学療法士による効果的な運動療法を行います。約2~3週間の肥満改善入院で、体重減少は平均マイナス4.2kg、肥満度の減少は平均マイナス11.2%、除脂肪量(筋肉増加量)は平均プラス4kgと良好な結果を得ています。

これら以外の一般の小児疾患(肺炎・気管支炎、中耳炎、尿路感染症、胃腸炎など)の入院も積極的に受け入れており、新型コロナ感染症流行後、令和2年度277例まで減少していた小児の入院数は、令和3年度391例、令和4年度545例、令和5年度642例と増加傾向です。

新たに取り組んでいる事業として、年々増加しているNICU等に長期入院している医療的ケア児の退院支援を行っています。2023年10月より開始された福岡県小児等在宅医療推進事業における福岡地区の小児等地域療育支援病院2施設のうちの一つに指定されています。

4. 障害者医療

◦ 呼吸器内科

◦ 心療内科

◦ 小児科

◦ 呼吸器外科

◦ 放射線科

◦ リハビリテーション科

◦ 歯科

当院重症心身障害児(者)病棟は昭和44年4月に開設され、当時の九州大学小児科、竹下健三講師以下、神経グループの協力のもとに、医療と教育を行ってきました。令和6年4月現在、126名の重症心身障害児(者)が入所しています。以前は、三つの病棟のうち一つは医療中心、二つは療育中心病棟となっていましたが、近年、入所者の高齢化、重症化に伴い病棟ごとの機能の違いは小さくなりました。

重症患者の増加に伴い、呼吸管理を中心とした医療的ケアを必要な方が増加しています。この15年間で、経管栄養(胃瘻、腸瘻など)は21名増加し54名、気管切開患者は22名増加して50名、人工呼吸器使用者は20名増加して37名となり(2024年4月現在)、全国の国立病院機構の中では最も人工呼吸器使用の多い重症心身障害児(者)病棟の一つです。

加齢とともに機能が低下していく入所者が増え、また外部からの入所者の多くは呼吸管理を必要とする重症児であるため、令和6年4月現在、医療的対応が密である超重症児は39名、準超重症児は25名と、この15年でそれぞれ9名と18名増加しました。

在宅支援も積極的に取組んでいます。短期入所(ショートステイ入院、レスパイト入院)は、従来重症心身障害病棟で実施していましたが、現在は病棟の機能分化に伴い、令和3年10月より一般病棟で実施する体制を整えました。現在2床運用としており、令和4年度は利用日数365日、のべ利用者数69人、令和5年度は利用日数485日、のべ利用者数82人でした。短期入所も医療的ケアのある重症心身障害の方々であり、看護/介護が常時必要です。介護されているご家族の所用(冠婚葬祭等)や休息などの際、短期入所を利用していただくことで在宅生活の継続を支援します。

介護者の高齢化や疾病により自宅療養が困難になった場合、当院では入所相談から施設見学、入所に至るまで自治体(障害福祉課)や相談支援事業所と連携を図りご家族をサポートしております。また、積極的に成年後見制度利用を推進し、入所者が安心して生活できるための権利擁護について努めております。